先月の半ばに、初のベトナム出張に行ってまいりました。

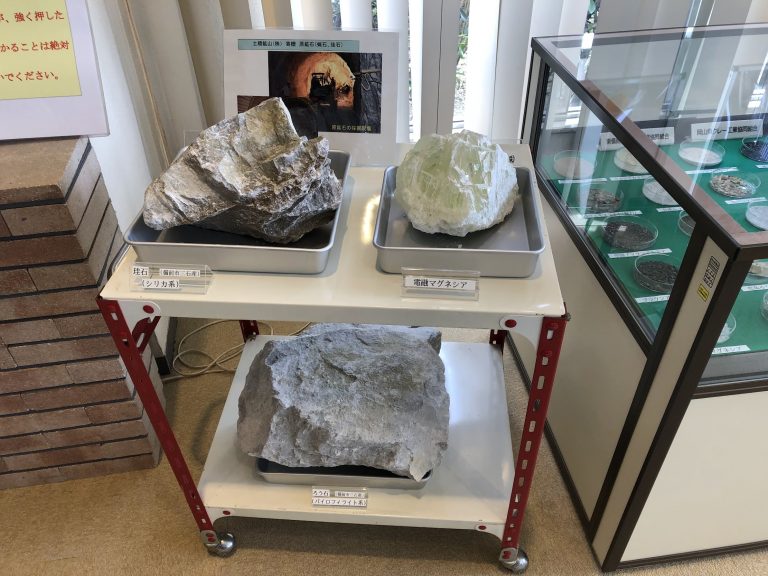

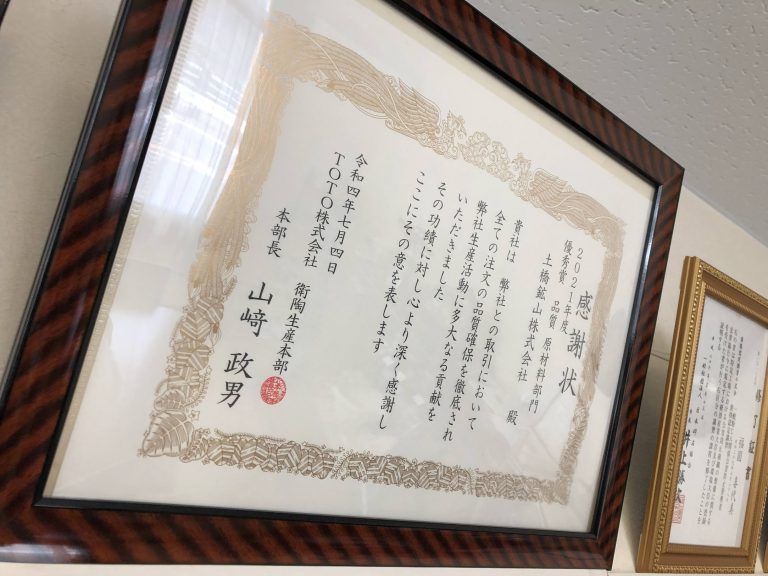

出張の目的は、国外のマーケットがどうなっているか、まずは知ろうというものです。弊社の陶石は、インドネシア、ベトナム、マレーシア、韓国などにも出荷していて、実のところ、陶磁器関係の出荷は国内よりも国外がメインとなっています。特にインドネシアにはコンスタントに出荷しており、弊社の重要な取引先の1つとなっています。

となれば、まずはインドネシアに行って、どんな取引先様でどんな工場で使っているのか知りたいところです。ですが、初の海外出張がいきなりインドネシアはちょっと遠いので、まずは私自身も旅行で訪問したことがあるベトナムの取引先様に伺うことにしました。

私自身は海外出張について全くの素人なので、弊社原料の海外出荷を担っている共立マテリアル様の営業マンの方にお願いして、営業先に一緒についていく感じで訪問しました。ですから、航空券やホテルの手配から、取引先へのアポイントまで、すべて手配していただき、この度は大変お世話になってしまいました。誠にありがたいです。

上の写真は、首都ハノイの朝の通勤ラッシュです。バイクだらけです。横断歩道を渡るのもひと苦労。

今回はハノイ近郊にある韓国系の陶磁器原料メーカーさんと日本のメーカーさん、それにホーチミンにある日本のタイルメーカーさんなどを訪問しました。訪問時のやりとりは英語だったり日本語だったり、なかなか大変でした。私は英語がしゃべれないので、営業マンの方に通訳をやってもらいながら、弊社の商品をご案内させていただきました。

ベトナムは現在あまり景気がよくないそうです。中国経済の不調については日本でも報道されていますが、どうやら中国経済に引きづられる形で景気が落ち込んでいるそうです。そのため、ベトナムに滞在している日本人は減る傾向にあるようですが、反対に韓国の方はどんどん入ってきてビジネスを展開されているそうです。

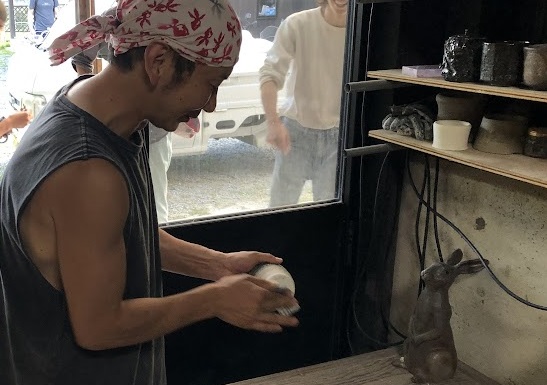

会社訪問の合間に、ハノイ近郊にあるバッチャン村も訪れました。上の写真は、バッチャン村にあるバッチャン焼のミュージアムです。バッチャン村はベトナムにおける陶磁器の里で、周辺にはたくさんの陶器・陶磁器の工場が立地しています。工場といっても、近代的な大型施設ではなく家族でやっているような小さな工場で、村のあちこちで大きなボールミルがゴロゴロ回っていました。

陶磁器の市場もあって観光客向けに販売しています。ただ、あまりピンとくる器に出会えなかったので、残念ながら何も買わず仕舞いです。

上の写真はホーチミンの中心部にある市庁舎。ホテルの周囲を散歩していると、あいにくのスコールでえらい目にあいました。

ホーチミンでは、ホーチミン郊外にあるタイルメーカーを訪れました。また夜には、ホーチミンで起業している若い日本人起業家の方にもお会いしてお話を伺いました。ベトナムの実情を詳しく知ることができました。

今回は初の海外出張でして、「自分自身が行ったところで何になるの?」という気持ちもちょっとあったのですが、実際行ってみて本当に良かったと思います。韓国メーカーの方には韓国のセリサイト鉱山を案内するとおっしゃっていただき、今度は韓国にも行ってみたい思った次第です。

ベトナム自体は今は景気が良くないですが、陶磁器の市場としてはまだまだ伸びるイメージが湧きました。ベトナム自体が大きな市場ではあるのですが、周辺諸国もどんどん成長しているので、ベトナム単体ではなくアセアンとか東南アジア全般で考える必要があることがわかりました。この辺りは日本に閉じこもっているわからない感覚です。

あと、意外と費用も安いですね。関西空港からベトナムを訪問するのに、飛行機代が往復で7万円くらいでした。滞在中のホテル料金も日本のビジネスホテルと同じくらいでした。おそらく手配してくれた方が旅慣れていたからだと思います。

ともあれ、来年もまた海外の取引先を訪問したいと思います。

歳をとると海外に行くのも億劫になると思うので、今のうちにどんどん出ておきたいですね。