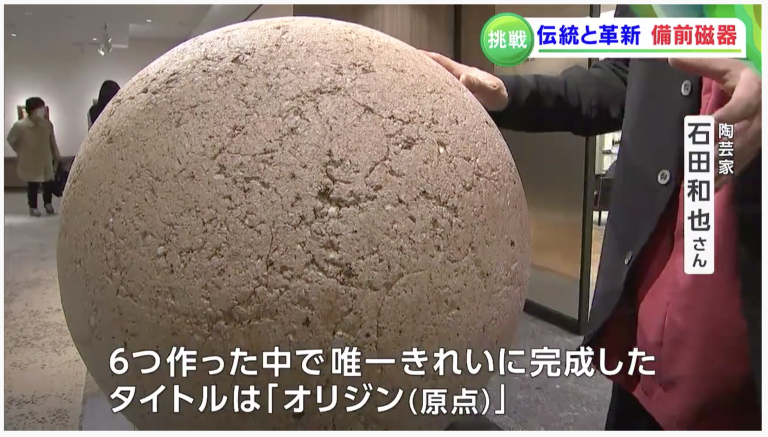

今年はうまくいってます!初めてですよ!

今年もツバメがやってくる季節になり、4月下旬から弊社の事務所にもツバメのカップルが巣作りにやってきました。例年うまくいかず、がっくりすることが多いので、しばらく様子を見ていたのですが、なんと今週になってヒナがいることが確認できました! やったあ!って感じです。

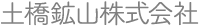

鉱山事務所の屋根の下に作ってます。わかりますか?

弊社の鉱石で巣を作っているため、乾燥するとぱっかり割れてしまうことから、これまでうまくいきせんでした。そこで昨年2月、ツバメの到来を見越して木材で補強しました。不器用なんで見た目はイマイチです。

これまでの経緯は過去のブログでご覧ください。

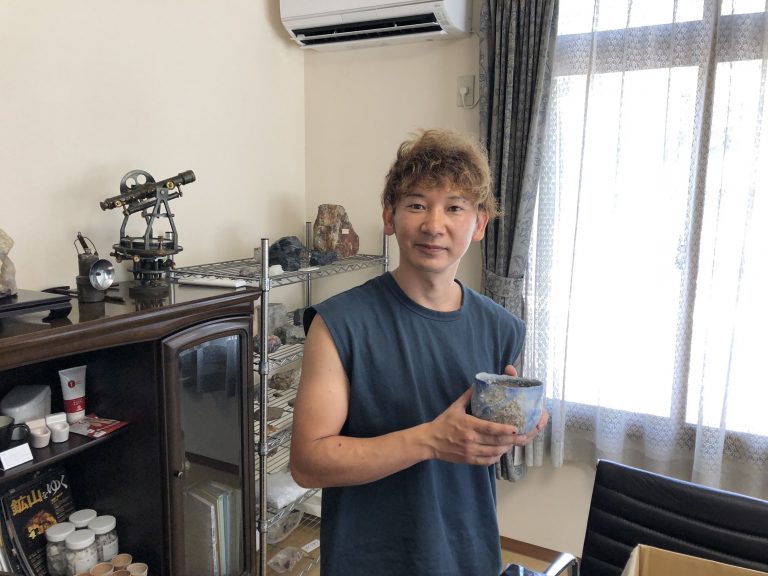

今週の火曜に、ふと巣を見上げてみたら、ちんちくりんの頭が見えていて、ヒナがいることを発見しました。

そこで昨日、望遠レンズをつけて遠くから撮影しました。

こっちを向いたヒナが2羽います。頭の毛が面白いです。

まだ小さいためか、ほとんど鳴きません。そのため生まれたことに気づきませんでした。

親鳥は頻繁に餌を運んできます。夫婦2羽で大忙しです。

親鳥が戻った時だけヒナが顔が出します。親鳥が離れると、再び巣の中にこもって大人しくしています。

親鳥が餌をやっているところです。よく見ると4羽いることが確認できます。

まだ目が見えないようで、親が戻ってきても、どっちにいるのかわからないようです。

餌をやっている姿です。ヒナ鳥はなんだか恐竜みたいに見えます。やっぱり恐竜の子孫なんですねぇ。

親の帰りを大人しく待つヒナたち。

ヒナが生まれたのはうれしくてたまらないのですが、みんなちゃんと育ってくれるか心配になってきました。この辺りはカラスもいると蛇もいるし、なんだか不安です。そんなわけで毎日ハラハラしながらも、ヒナの様子を楽しく眺めております。

コロナだの戦争だの世の中がなかなか落ち着かず、今後どうなるか不安な日々を過ごしていますが、それでも事務所にツバメの巣ができてヒナが育っているので、今年はいい年になると期待しております。