写真は、スタンプミルを使って土橋陶石を粉砕して精製した「土橋セリサイト」のサンプルです。陶磁器原料として有名な「村上セリサイト」と同等以上の可塑性に富んでいるとのこと。

ご関心のある方、このサンプルをお送りしますよ!

去る9月10日、11日の2日間、早稲田大学にて日本粘土学会が主催する「平成30年度 第62回粘土科学討論会」にて、弊社の陶石を精製した「土橋セリサイト」についてご紹介いただきました。

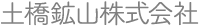

こちらは学会で展示発表された際のポスターです。

詳細はPDFからご覧ください。

土橋セリサイトの調査・研究を進めているのは、長崎県窯業技術センターの武内浩一さんのグループです。岡山県の弊社鉱山と長崎県の窯業試験場という不思議なコラボですが、ご縁ができたのは、数年前に開催された日本セラミックス協会・陶磁器部会の講演会にて、私が弊社鉱山についてお話ししたことがきっかけでした。

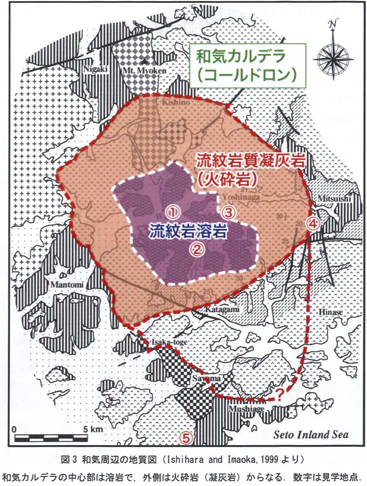

弊社の陶石は、東海地方の瀬戸・東濃地区にて陶磁器原料として広く利用されています。瀬戸・東濃は日本最大の陶磁器の生産地ですが、それに次ぐ規模で、日本で最も古い歴史を持っているのが、佐賀県・有田町や長崎県・波佐見町などがある肥前地区です。そのため、肥前地区でも窯業に関する研究が盛んで、弊社の陶石についても関心をお寄せいただいた次第です。

肥前地区の陶磁器については当ブログで以前に詳しく紹介しましたので、そちらもご覧ください。

ちなみに、有田・波佐見などの肥前地区では、弊社の陶石は使われていません。(私の知っている範囲なので、ひょっとしたら使っている窯元はあるかも…)。肥前地区で使われているのは、陶磁器原料でも最もよく知られている「天草陶石」です。

天草陶石は、熊本県の天草諸島で採掘されている陶石で、陶磁器原料として最適な特性を持っており、江戸時代より肥前地区を始め、瀬戸・東濃地区でも使われています。天草陶石は、弊社・土橋陶石とよく似ているところがありますが、天草陶石のほうが圧倒的に有名で、愛用している陶芸家も多いようです。

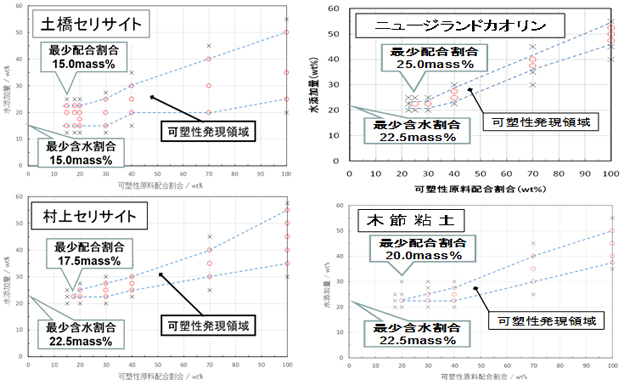

今回の発表では、天草陶石を水簸分級・精製する手法を使って、土橋陶石を精製した「土橋セリサイト」を試作し、水簸した微粒子の比表面積やセリサイト自体の可塑性について検証しています。

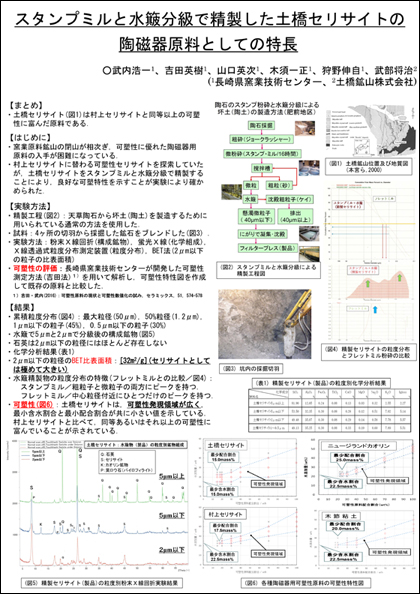

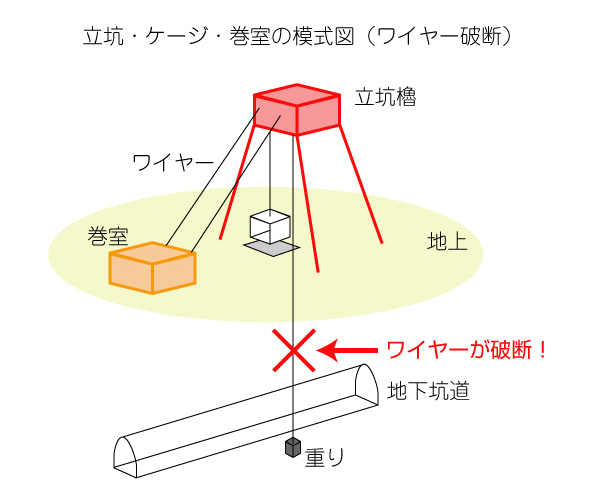

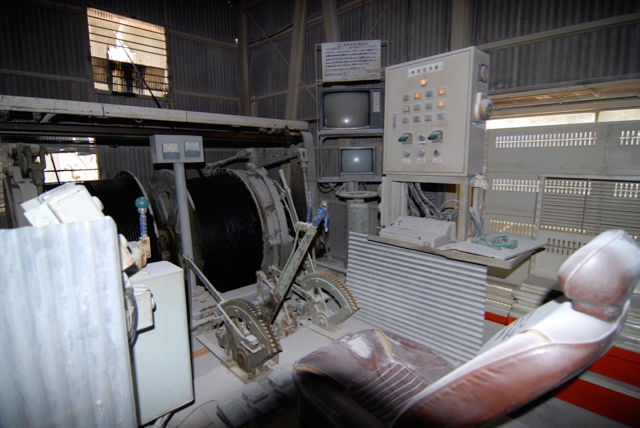

スタンプミルと水簸分級による精製工程図。

肥前地区のスタンプ粉砕の流れです。他地区での水簸との大きな違いは、原鉱を長時間にわたったスタンプ粉砕するところ。これにより、陶石の原鉱を「砕く」というより「剥いでいく」ことで、比表面積の大きな微粒子がより多くできると考えられます。

比較対象となるのは「村上セリサイト」です。村上セリサイトは、新潟県村上市でかつて産出していた村上粘土を精製したもので、こちらも陶磁器業界で超ブランドだった陶磁器原料です。村上粘土は原料枯渇ですでに供給はストップしていますが、今でも保管していた在庫を大事に使っている窯元があるようです。

結論を簡潔にまとめますと、土橋セリサイトは、ある一定以下の粒径で比べたところ、比表面積は村上セリサイトに比べても大きく、セリサイトとしては極めて大きいことがわかりました。また可塑性の面では、村上セリサイトと同等あるいはそれ以上に富んでいることが判明しました。

各種陶磁器用の可塑性原料との可塑性を比較した特性図。

以上のことから、土橋セリサイトは陶磁器原料としてのユニークな特性を持っているだけでなく、上記の様な特性を活かした新素材などへの応用にも使えるのではないか、というのが、大まかな結論となります。

細かいことはさておき、いま私の手元には、研究グループの武内さんから預かった土橋セリサイトのサンプルが20kg前後ございますので、ご興味のある粘土屋さんやその他メーカーさんにご提供いたします。弊社までお気軽にご連絡ください!

なお、土橋陶石を水簸したセリサイトはすでに市販されていますが、そちらとは使っている原鉱や粉砕方法が異なるため、同じセリサイトでも特性が違っている可能性があります。ですから、すでに弊社のセリサイトをご利用の方も、よろしかったらお試しください。