梅酒の仕込み風景です。

新型コロナウィルスの影響で、陶石をはじめとする弊社原料の出荷も落ち込む傾向があります。

これが一時的な影響で済むのか、今後もだらだらと続いてしまうのが、なかなか見極めが難しいところです。ヤマを掘るのが専門で、陶石、蝋石、珪石のほかに、これといって商品のラインナップを持たない弊社としては、今後どのように生き残っていくか、常に考えているところです。

そんなふうに、常々考えていたところ、スーパーに立ち寄ったら、青梅と氷砂糖が店頭の目立つところに陳列されていました。「そうか、梅酒を漬ける季節じゃないか」と思い、そこで、はたと思いつきました。「地下坑内で梅酒を漬けたら、うまいんじゃないだろうか」と。「これ商売にならないかな」さらに思いました「どうせ漬けるなら、日本酒がいいな」と。これは僕の好みですね。商売からそれました。

さっそく、ネットで日本酒で梅酒を作る方法をチェック。梅酒を作るには、アルコール度数が20度以上のお酒でないといけないようです。ふつう日本酒のアルコール度数は14〜17度くらいでしょうか。20度の日本酒なんて飲んだことありません。でも、ちゃんとあるんですね、梅酒用の日本酒。新潟県にある酒造さんからネット通販で取り寄せました。

苗場酒造さんの果実酒用日本酒「苗場山」アルコール度数が20%

おっと、取り急ぎお伝えしますが、今回はすべて自腹です。

私の趣味ですから。お酒も梅もビンも自前です。

本当は岡山県内の日本酒を使いたかったのですが、ネットで見つかりませんでした。

新潟はまさに酒どころですが、岡山の日本酒もとても美味しいですよ。岡山は意外と酒造が多いんです。日本酒用の水として有名な雄町の泉は岡山市の郊外にあります。

2本買ったのは、自宅にて常温で作る用と地下坑道で作る用の2本を用意するためです。

さくさく準備を進めます。分量は適当です。1kgの青梅と同じく1kgの氷砂糖を、だいたい等分にそれぞれのビンに入れました。

どちらもちょうどいい感じです。左の長いほうを自宅で保管します。右の丸っこいビンを地下坑道に持っていきます。

ちなみに奥の2本は、昨年と一昨年に焼酎で漬けたやつです。いま少しずつ飲んで楽しんでます。

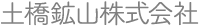

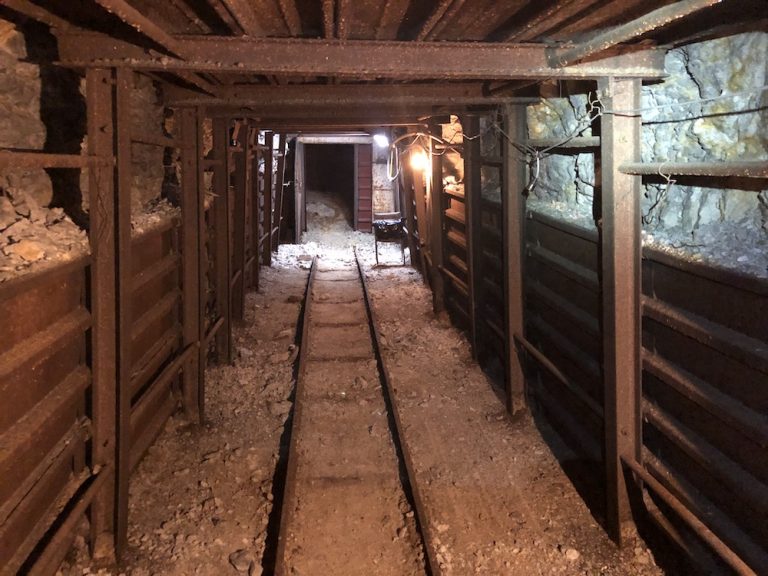

翌日、さっそく地下坑道に持ってきました。

なるべく温度変化が少なくて、ホコリが少ないほうがよいので、レール跡が残る旧坑道に置くことにしました。ここなら従業員にも気づかれまい。このブログも読んでないだろうし。

ここは、時々マニアックなお客さんをご案内する旧坑道で、普段は電気を切って暗くしてあります。

公私混同みたいですが、「これってひょっとして新事業にならないかな」と思い、あえてやってみました。法律的にいえば、出来上がった梅酒を売ることはできないので、弊社が売るというよりも、どこかの酒造屋さんとタイアップしたり、一般家庭の方で「地下坑道で梅酒とか何か漬けてみたい」といったご要望にお応えして場所貸し業ができたらいいな、と新事業を夢想しております。

ともあれ、実際に地下坑道で漬けた梅酒がうまくなければ意味がありません。

来年の今ごろ、どんな味になったかご報告したいと思います。

(追伸)

先月ブログでご紹介したツバメの巣は、残念ながら今年も崩落してしまいました。やはり、蝋石でできた巣は弱いようです。ただ巣の中に卵はなかったので、そこは少しホッとしました。

これで2年連続でツバメが失敗する様を目の当たりにしました。このまま放置するわけにはいかないので、今年のうちに対策を行い、来年春は必ずやここでツバメがうまく子育てできるようにしたいと思います。