ヤマモトロックマシン社の外観です。

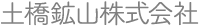

鉱山では様々な重機が稼働していますが、その中でも最も重要な機械の1つが「削岩機(さくがんき)」です。削岩機は、硬い岩盤に穴を開けるために使います。弊社の場合、切羽(採掘場の先端)に対して、だいたい40〜50箇所の穴を開けます。

1つの穴の長さというか深さは、だいたい1.7〜1.8mくらい。この穴に火薬を詰め込み発破することで、鉱石を掘り出しています。

弊社坑内での削岩の様子。削岩機がヤマモトロックマシン社製。

ものすごい音がします。作業者は耳栓をして作業しています。

さて、そんな削岩機の老舗メーカーとして、長年の実績を持っているのが「ヤマモトロックマシン」さんです。先日、会社見学の機会をいただき、戦前から稼働している工場を拝見させていただきました。今回はその見学レポートです。

ヤマモトロックマシン社(元々は山本鉄工所)の創業は1915年(大正4年)、広島県庄原市の東城町という小さな町で100年以上にわたって削岩機を作っています。現在は、削岩機だけでなく、鉱山や砕石、土木で使われる削岩機や破砕機、それに製鉄所などに使われる各種機械を製造しています。

弊社では3台の削岩機が地下坑内で稼働中です。削岩機は「ドリルジャンボ」と呼ばれることもあり、弊社では「ジャンボ」と呼んでいます。

弊社では3台の削岩機が地下坑内で稼働中です。削岩機は「ドリルジャンボ」と呼ばれることもあり、弊社では「ジャンボ」と呼んでいます。

ちなみに、今回、会社を訪問した初めて知ったのですが、製鉄所でもやはり「穴を開ける」という工程がとても重要な作業の1つとなっているそうです。高炉の中で煮えたぎる銑鉄を抜き出す際(出銑)に、高炉に穴を開けて、その穴から流し出すそうです。銑鉄の温度は1800℃にも達しますが、この高炉に穴を開ける機械が「出銑口油圧開孔機」です。こちらもヤマモトロックマシン社で生産しており、全国の製鉄所で稼働しています。

話を戻して、工場見学です。まず見学したのは、昭和初期に建てられ現在も現役で稼働している削岩機工場です。外見がまさに絵に描いたような昔の工場!

なかなかモダンな佇まいですが、教会などのデザインもモチーフになっているようです。

内部は圧巻です。ご覧の通り、木造トラスの屋根が目を引きます。

工場内は、真ん中の通路を隔てて、右にも左にも旋盤や工具類が並んでいます。足元には、加工前の鋼材もたくさん並んでいます。戦前の工場のイメージそのままです。

こちらの建屋は国の登録有形文化財に指定されています。お話によると「文化財」なら外見を維持すれば中身は変えてもOKらしく、「重要文化財」になると外見も中身の古いまま維持しないといけないらしいです。

何だか「昭和っぽい」とか「戦前の工場」なんていってますが、工場内には先進的なNC旋盤もあちこちに見られます。なんとなく古いだけで作業工程は現代風です。訪問日はたまたま曇り空で工場内はそれほど暑くなかったですが、いつもは蒸せ返る暑さだそうです。これだけ機械があれば暑いですよね。

いくつか写真をご覧いただきましょう。

ほとんどが丸形の鋼材で、大量に保管されています。

地面には軌道の跡があります。昔はトロッコを使って部材を運んでいたそうです。

一度に様々な工程が一気にできてしまう旋盤です。

とてもきれいに整理整頓されています。

こちらに限らず、どの現場も整理が行き届いており、作業しやすい雰囲気でした。見習わないとなあ。

「浸炭工場」と呼ばれる建屋です。

旋盤や工具が並ぶ工場内で、ここだけは雰囲気が違います。

加工した部品の表面にカーボンコーティングを施すため、部品と炭を炉の中で高温で焼く施設です。さすがに暑いです。この工場内には神棚があって、出雲大社の神様であるスサノオが祀ってあるそうです。そういえば、この辺りは中国山地を越えたら出雲となります。

浸炭工場から出した部品を冷やす工程です。こちらでは焼いた部品を冷やす作業をされていました。これは熱い!

こちらは最新型の小型削岩機です。本日のもう1つの目的は、こちらの削岩機を見るコトでした。削岩機の肝となるのは重機の先端部分であり、車体自体は一般的なパワーショベルと同じものです。

新しい削岩機の切れ味を実演していただきました。切れ味は抜群です。

ちなみに、重機の改造や削岩機の備え付けを行っているのは重機工場です。レトロな工場のある場所は東城町の街のど真ん中ですが、重機工場は少し離れた工業団地にあります。

ひととおり、ヤマモトロックマシン社を見学させていただきました。

旋盤や金属加工について詳しければ、もっとより深い見所がわかったはず。とはいえ、何も知らない素人が見ても、ただただ感心のため息が出る見学でした。

広島の山深い小さな町で、世界の現場で活躍しているスゴモノが作られていることに、ちょっと不思議な感動がありました。来年あたり余裕ができれば、新しい削岩機を導入したいところです。

いやー頑張らないとなあ。